О близких и о себе. Поэма

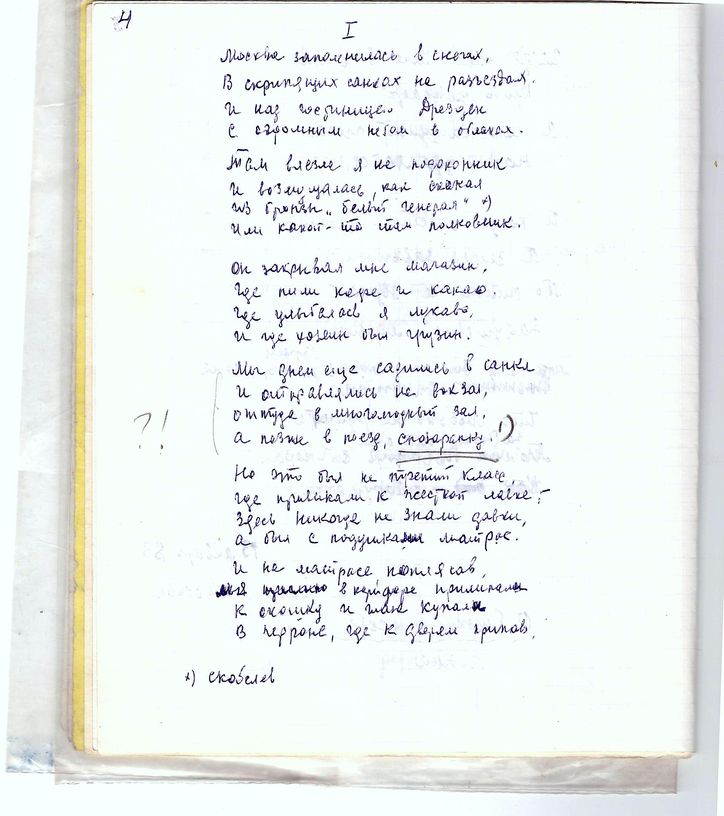

I

Москва запомнилась в снегах,

В скрипящих санках на разъездах.

И над гостиницею Дрезден

С огромным небом в облаках.

Там влезла я на подоконник

И возмущалась, как скакал

Из бронзы «белый генерал»*

Или какой-то там полковник.

Он закрывал мне магазин,

Где пили кофе и какао,

Где улыбалась я лукаво,

И где хозяин был грузин.

Мы днем еще садились в санки

И отправлялись на вокзал,

Оттуда в многолюдный зал,

А позже в поезд, спозаранку.

Но это был не третий класс,

Где привыкали к жесткой ласке -

Здесь никогда не знали давки,

А был с подушками матрас.

И на матрасе поплясав,

Мы в коридоре прилипали

К окошку и глаза купали

В перроне, где к дверям припав,

Звонила в колокол ручища,

И тут же двигался состав,

Колесами заскрежетав

И переваривая пищу.

У всех, у всех еда была

И это нас не волновало -

Там на пути нас ожидала

Коломенская пастила.

И пряники — вкуснее нет,

Но главное, чтоб люди знали,

Что на голутвинском вокзале

Нас, пассажиров, ждет обед.

Какой обед? Представьте люди,

Накрытый стол на сто персон

И вам спешит подать гарсон

Жаркое вкусное на блюде,

А не котлету в сухарях.

И вместо третьего — компота,

Подаст вам сказочное что-то.

Но вы едите н? ????,

И быстро мчитесь по перрону.

Прощай Голутвино, пора,

Пора, до своего двора.

И вот, мы скачем из вагона

И через зал, во двор, скорей,

Где ждет нас, словно бог Ярило

С любимой тройкою Гаврила

Наш друг, любимец всех зверей.

Он весь пуржистый, весь ненастный...

Но мы уже сидим в санях,

И мы летим, мы на конях,

Туда, туда, где жизнь и счастье!

*)Скобелев

II

Был брат и я белоголовы,

Ходили летом босиком

И не боялись сквозняков,

Хоть часто были нездоровы.

Да, ежегодно мы болели:

Нас одевали в свитера

И мы, как золушка, с утра

Сквозь окна на зиму глядели.

Нам мерили температуру.

Но мы старались обмануть

И непонятливую ртуть

Для всех невидимо — стряхнуть

И показать свою натуру.

Как было летом идеально -

С утра бросала я постель,

Хотя хотелось на качель

И мчалась быстренько в купальню.

И мылась, и купалась вдоволь

Под птичий и собачий гам,

Под непрерывный тарарам

Скота бегущего по мосту...

Летом я шла спокойно в дом,

Где самовар стоял красиво

И нам доказывал спесиво,

Что вкуснота совсем не в нем,

А в молоке, что из подвала,

И в хлебе, с маслом на куске,

Который в тетиной руке

Всегда казался идеалом.

Нам тетя маму заменяла

Что далеко жила от нас,

С тех пор, как с папой разошлась

И мы к Богдановым попали.

Когда войну провозгласили

Был папа призван, но потом

По сердцу был освобожден,

Избавившись от всех насилий.

Вот тут-то папина сестра

Взяла от папы навсегда нас.

И к нам ужасно привязалась.

Она всегда была добра

А дядя, муж ее бесценный,

Был тоже бесконечно мил,

В халате, с бархатом [????] ходил,

И песнь мурлыкал неизменно.

Он пел нам про «Henri le quatre,

qui eut le triple et bon talant -

pour etre toujour un vert galant

Ce diable Henri, Henri le quatre.»

III

Еще была у дяди Саши

Чудная, дикая сестра.

Она была худа, остра

И белая, как простокваша.

Нас совершенно не касаясь,

Она жила не как семья.

Однажды увидала я,

Как та, раздевшись и босая,

В присутствии людей, домашних,

Ужасно громко хохоча,

Ключами яростно бренча,

В роскошной розовой рубашке,

Усевшись к Ваське на колени,

В беседке, около ворот,

Смотря в его открытый рот,

Звала к себе на день рожденья.

Вот эту сцену наблюдали:

Гаврила, повар Ермолай,

Конторщик старый Николай

И наша нянюшка Наталья.

Но тут возникла тетя Маня

И все вскочили и ушли,

А тетю Надю увели,

Оставив Ваську без вниманья.

А тот был вроде истукана:

Смешок в глазах, раскрытый рот...

И я шепнула: «Обормот,

Сейчас похож ты на барана».

Тут тетя Маня вышла снова,

И объяснила, что почем,

Что Вася вовсе не при чем,

А тетя Надя — нездорова...

Еще случился странный случай:

Сидела на крылечке я,

А рядом Наденька моя,

Вдруг потемневшая, как туча.

Обняв меня, как друг, за плечи

Мне пальцы сжав рукою клейкой,

Клялась, что Манька, та злодейка

Что мучит Надю и калечит.

- «Какая Манька? Наша тетя?...»,

А та всё тоже - «Интриганка!

При ней я словно самозванка,

Не знаю, как вы с ней живете!

Я здесь одна, лишь брата ради.

Потом всю правду вы поймете....»

Тут вновь явилась наша тетя,

И убежала тетя Надя.

IV

Бывало горничная наша,

Когда начнет рычать, как лев,

Напоминала королев.

Уж такова была Дуняша.

Но дядя Саша был упрям

И говорил: - «Такая рожа,

На всех зверей она похожа,

А главное — на обезьян.

Увы, такую королеву

Давно бы шельмовал народ,

У нас же все наоборот.

Спасибо, хоть она не дева».

А сын ее, великий Степа

За долгий школьный год ученья,

Решил, что кончено ученье,

Теперь он покорит Европу.

Его дражайшая мамаша

Жила под нами, в тихом месте,

Теперь же, с тетей Надей вместе,

Оно соседкой стала нашей.

Нас разделял лишь коридорчик,

Внизу был дядин кабинет,

И очень милый туалет,

Где возле зеркала узорчик.

И вот, в какое-то однажды,

Мы ночью услыхали крик.

Конечно, мы вскочили вмиг,

Влетели к Наденьке и каждый

Тут завопил, как пес побитый: -

Была пред нами тетя Надя,

В ночном торжественном наряде

Перед окошком в ночь открытым,

А там, Дуняшенька орала,

Как пума, изогнувшись вся,

На собственной косе вися,

Что тетя Наденька держала.

И вдруг на ум пришло ей пенье:

Мы обмерли, но кто-то там,

Внизу, вдруг лестницу достал

И вверх поднялся по ступеням.

И мы увидели, как Вася

С косы Дуняши руки снял,

Потом ее к груди прижал,

А Надя смехом залилася.

И все мы тут же разоглись,

И спать легли, и не слыхали,

Как тетю Надю одевали

И как с ней дальше обошлись.

Нам только утром объяснили

Что тетю Наденьку пришлось

Уговорить пожить нам врозь,

В коляску с Васей посадили,

Взмахнул Гаврила вожжи с болью

И наконец, ура, ура!

Помчалась тройка со двора

С Васяткой, Надей и любовью.

V

Но мы подробностей не знали,

Хотя слыхали про любовь,

Лишь я просила вновь и вновь

Сказать мне, нянюшку Наталью.

Она ж Богдановых любила,

У них служила с крепостных,

Господ не ведала иных,

Сама за Наденькой ходила,

И знала кучу пустяков,

Что берегла, как для царевны,

Что были Наденьке потребны,

От пуговиц до женихов.

«Ну что ж, к молчанью будь готова,

Я расскажу про жениха,

Но это, друг, не ха-ха-ха,

Смотри же, никому ни слова.

Тогда наш Саша был гусаром,

И пил немножко, и играл,

За дамами приударял

И был любимым не задаром.

А Наденька была малютка,

Я в Петербурге с ней жила,

Она, как козочка росла

И всех любила не на шутку.

Потом нас с барыней послали

В деревне новенькой пожить,

И там пришлось лет пять служить,

Пока в Москву мы не попали.

А бедной Наденьке достался

Все тот же серый Петербург,

Он неудобен был и хмур,

Его и Саша наш боялся.

А Надю отдали учиться,

Она попала в институт,

Где только девочки живут,

Но Наде удалось ужиться.

И вот она в семнадцать лет

В Москву приехала весною,

И там сдружилася со мною

И рассказала мне секрет.

О том, что в этом институте

Она на выпускном балу

Услышав о себе хвалу

От молодого шелапута,

Узнать хотела, кто же автор

Сей непонятной похвалы?

И тут же был представлен ей

Один москвич и навигатор.

Он мичман был, служил во флоте.

И так ей голову забил,

Как будто век ее любил

И знал про все, в чем ей заботы.

С тех пор она о нем гадала,

Писала письма каждый день,

И это было ей не лень,

И о свидании мечтала.»

VI

- «Так это он, ее жених?»

Спросила я тотчас же няню.

И услыхала: - «Знать бы ране,

Я б не пеклася так о них.

А тут, я стала почтальоном -

Сама ходила к жениху,

Что жил на Знаменке, вверху,

Носила письма неуклонно.»

- «А он красивый был мужчина?»

Опять спросила я ее.

- «И ты, как Надя, за свое...

Представь, похож на херувима.»

- «А звали как его?» - «Василий

Евграфович... Да что с тобой?»

- «Ну, значит Васька не [любой????]…»

- «Василь Евграфович был милый!»

«Но все же папенька, Богданов,

Нашел другого жениха,

Похожего на петуха

В армейском чине капитана.

Тут Надя подняла шумок,

Кричала! Нон! Не выйду замуж,

Кого люблю, решу сама уж...

И в этот миг — звонит звонок,

И входит он, красивый мичман,

И тут же — маменьке поклон,

И сразу всех пленяет он, -

Жених прекрасный и приличный.

А Наденька, та вдруг упала,

С улыбкой легкой на устах.

И всё решилось впопыхах,

Что свадьба будет, но вначале

Полгода подождать придется, -

Отслужит он на корабле

И очутившись на земле,

К любимой девушке вернется.

На завтра он уехал к морю,

А Наденька не подвела,

Писала письма и ждала,

Надеялась увидеть вскоре.

Но жизнь идет, не как в романе,

Он не писал. А мы узнали,

Что бури пароход сломали

И мичман умер в океане.

Что было дальше — Божья воля,

Жалело Надю пол Москвы,

А доктор говорил - «Увы,

Сошла с ума — такая доля!»

VII

Когда Василий возвратился

Была уж осень на ходу,

Мы не купалися в пруду

И весь пейзаж преобразился.

Роняли ветлы желтый лист,

А сад стоял почти раздетым

И цвел горошек грустным цветом,

И был печален птичий свист.

А мы посели за уроки

И приучали нас писать

Теперь в особую тетрадь

Каллиграфические строки.

Когда же выпал первый снег,

Пришла московская депеша,

И людям надо ехать спешно,

А я была не человек.

Я как всегда, жила с ангиной,

Считали все, что я больна,

И вот, оставлена одна

По этой пакостной причине.

Конечно, чудная Дуняша

Меня отправила в кровать

И запретив совсем читать,

С утра кормила манной кашей.

И я, при «докторе» таком,

Решила бросить вилки, ложки,

Есть как собаки или кошки

Одним ангинным языком.

И вот я суп с трудом хлебала,

Как пес из миски во дворе,

Потом биточки и пюре.

Поставив их на одеяло.

С битками проявила прыть,

Потом рукой пюре ловила.

Изящно жижу проглотила

И захотела страшно пить.

И взглядом поискав графин,

Глаза упали на икону,

Где нарисован в капюшоне

Святой премудрый Серафим.

И тут, о горе, о, тоска,

Я вдруг увидела, что старец

Смотря в глаза мне, поднял палец

И пригрозил издалека.

И я, когда вошла Дуняша,

Чуть не созналась ей во всем,

В грехе содеянном своем....

О, как жалка природа наша!

VIII

Но что же было там, в Москве?

Об этом долго толковали

И постоянно пребывали

В негодованьи и тоске.

В старинном флигеле квартиру

Снимали Наденьке давно,

Ей было это все равно -

Она полна презренья к миру.

За ней ходили две особы,

Кухарка и старик лакей,

Она звала его «плебей»,

Но и гордилась им особо.

Они втроем играли в карты,

Но были дни, когда она

Бывала целый день темна

И поминала Бонапарта.

«Вот это император был,

Ходил по дому в треуголке

И пусть бы в дом забрались волки,

Он их бы саблею убил.

А как он обожал пожары!

Когда горела вся Москва,

Он любовался ей сперва,

Потом и сам поддал ей жару.»

«Наполеон! Наполеон!»

Своим она кричала людям,

«Мы скоро с ним на троне будем,

Не верьте, нет, не умер он!»

И принималась украшать

Себя взволнованная Надя

И делать новые наряды

И всех расходом устрашать.

Но видя склонности к пожарам

Лакей Иван сам спички жег,

Их от хозяйки скрыть он мог

И прятал в разных кулуарах.

И вот зимой, когда хозяйка

Легла спокойно на кровать

О Бонапарте помечтать,

Уселись в кухне, словно стайка

Гусей — кухарка и лакей,

Сосед и старая соседка,

Что было, в сущности, не редко,

Сыграть в картишки, без затей.

И с болтовней, наперебой,

Они так весело играли,

Что совершенно не слыхали,

Что там творилось за трубой.

IX

А там, куда вбежали слуги

Услышав шорохи извне,

Стояла Наденька в огне,

Но не была она в испуге,

А танцевала и горела,

Уже пылал клочок волос,

Огонь подрагивал и рос,

А Надя прыгала и пела.

Тогда, опомнившись, кухарка

Одну из простыней схватив,

Как папа наш на объектив,

Набросила, но было жарко,

Огонь работал сколько мог,

но все швыряли, что попало,

Мантилью, тряпки, одеяло

И Наденьку свалили с ног.

Она в беспамятстве лежала,

Лакей за доктором пошел

И наконец его привел.

А Надя бедная дрожала

И слезы горькие лила.

Вся обожженная насквозь,

Ей много дней страдать пришлось -

Депеша сразу не дошла.

И наконец, в тот день когда

В Москву Богдановы явились,

То Наденька так изменилась,

Что не осталось ни следа

От той, что нашей квартиранткой

У нас в имении была,

Что Маню Манечкой звала

И нарекала интриганкой.

Она совсем иною стала,

Верней, она в себя пришла,

Такой, как в юности была

И не от боли так рыдала.

Она опять любовь вкусила,

А тетю Маню больше всех

Молила отпустить ей грех,

И всё прощения просила.

На третьи сутки умерла.

Все слезы лили возле гроба.

И уж, конечно, те особы,

Кому хозяйкою была.

А тетя Маня их простила:

«Не дай другому в зад ногой -

Сам Вседержитель был слугой.»

И жить по воле отпустила.

X

Зима в тот год была лютая,

Как наш Гаврила говорил...

Мороз такого натворил,

Что снег лежал почти до мая.

И вот, чуть позже Рождества,

Вдруг папа в отпуск к нам приехал -

О. сколько было слез и смеха.

Он показался нам сперва

Помолодевшим в том Дербенте,

Где всю войну он проживал,

Откуда нам посылки слал,

И в отпуск выехал моментом.

И сыну Нике он вручил

Прекрасный дорогой подарок,

Альбом для иностранных марок,

А мне колечко подарил.

Ему ту комнату топили,

Где летом Наденька жила.

И я сама там убрала,

В углах почистила от пыли.

А утром оказалось, что он

Всю ночь, бедняжечка, страдал,

Совсем не спал, не отдыхал,

И был вообще разочарован.

Все дело в том, что той болезни,

Что он болел, тогда врачи

Не знали, как ее лечить,

Что папе вредно, что полезно.

Его в Берлине год лечили,

Но то лекарство, как назло

Нисколечко не помогло.

Болезнь ту звали — аллергия.

Он знал по опыту, что может

Жить у Богдановых, в Москве,

И в Петербурге на Неве,

Но, скажем, в Туле — кости сложит.

Что если он поест моркови

Иль к брату Дмитрию пойдет,

И с ним хоть сутки поведет -

Простится с жизнью и любовью.

Они не виделись годами

Ни с Митей, ни с его женой,

Избрав для связи путь иной -

То были письма, что пудами

Копили оба по старинке.

Все дядя диктовал жене,

Затем, от дяди в стороне

Их размножали на машинке.

XI

На утро я, по детской прыти,

У папы в комнате была.

А он сказал: «Ну и дела,

Скажи, когда у дяди Мити

Еще зимой бывали вы,

С детьми играли в кошки-мышки,

Какие вам дарили книжки?

Что привезли вы из Москвы?»

«Сейчас узнаю... Но я помню,

Что мы не брали ничего.»

Но Ника? Он ото всего

Отрекся. Всё ж до ночи темной

Мы перерыли гардероб,

Перекидали все игрушки.

У тети Мани чашки, кружки,

А папу бил уже озноб.

Закутанный тяжелым пледом,

Он перед форточкой сидел,

И, тяжело дыша, глядел

В пространство, даже не обедав.

При появлении моем,

Когда к нему я приходила,

Смотрел печально. Я твердила:

- «Не беспокойся. Мы найдем.»

Уж ночь прошла, а он все так же

Хрипел и мучился; не спал,

Не ел ни крошки, но икал,

На нас смотрел, как магараджа

На глупых слуг. А мы опять

Копали вещи и в порядке

Перебирали все манатки...

Тут папа стал Гаврилу звать,

Просить, чтоб сани подавали...

Что делать? Папа это гость,

Он здесь застрял, как в горле кость,

Ему тут душно, как в подвале...

Когда подъехал наш Гаврила

Уже к парадному крыльцу,

Пошла я сообщить отцу,

Что тройка к дому подкатила.

А папа мне - «Не знал, что вы

Такие... До меня нет дела!»

Я ахнула и обомлела

Дотронувшись до головы.

Там бант, красиво и богато

Сидел, я знаю, виновато.

Та лента, что дала мне Ната,

Дочь Мити, папиного брата.

XII

Переживая катастрофу

Я задним ходом вышла в сад,

И там сорвала свой наряд

И закопала, как картофель

В сугроб. И вдруг смотрю — Дуняша!

Накинув на себя платок,

Глядит на яркий огонек,

Что виден в окнах дяди Саши.

Но в этот миг я не смутилась,

Нырнула в дом наш через двор,

Попала вскоре в коридор

И перед дверью очутилась

Где дяди сашин кабинет.

Там говорили о дурмане

И веселилась тетя Маня.

А я проникла в туалет

И слушала, прижавшись к печке,

Как папа говорил: - «Я сам

Себе не верю. Верю вас,

Во мне произошла осечка.

Я вдруг поправился. Зачем,

Куда поеду на ночь глядя?

Меня простите, Бога ради,

Ведь я здоров, здоров совсем.»

Тут я сбежала потихоньку,

К себе забралась на постель.

Меня пугала канитель,

Что заварила я, девчонка.

Боялась также, что Дуняша

Меня заметила тогда

И выдаст тут же, как всегда,

И вот тогда-то будет каша.

За ленту, что уже два дня,

Таскала лихо на себе я,

Вообразила, цепенея,

Что растерзать должны меня.

Но все у папы миновалось,

Когда в столовой очутясь,

И незаметно оглядясь

Я за тарелкой оказалась.

О, как наш ужин был хорошо!

Мы ели все, что так любили,

И даже нам вина налили,

И дядя пил за молодежь.

Прошли года. Я постарела.

Ушли от нас все старики,

Но были годы не легки -

Оглядывались то и дело.

Я вспоминала это все,

Как сон, приснившийся когда-то,

Когда волшебною лопатой

К себе гребла я то и сё.

И все ж, не будем поддаваться

Тому, что мучило вчера -

Сегодня кончилась игра.

Ну, что ж, счастливо оставаться,

А нам в отъезд.

Пора! Пора!

Послесловие.

Тетя Маня, дядя Саша и папа умерли в разное время и в разных странах. Няня Наталья, конечно тоже, раньше всех. А Дуняша, которой тетя Маня выхлопотала вагон, повезла в нем все наши вещи — мебель, картины, книги, зимние вещи, фарфор и т. п., которые была должна перебросить нам, туда, где мы жили. Переадресовав по дороге вагон в Рязань, она вместе с сыном Степаном, все продала и купила 2 каменных дома. Жила она у Богдановых с девчонок, была обожаема тетей Маней, выдана ею замуж, но после смерти мужа вернулась с сыном обратно. А всего прожила она в богдановском доме 25 лет. После этого ее имя в доме не упоминалось, а Богдановы превратились в бедняков с одним чемоданом.

27 января